현대 사회에서 시민은 단지 정치적 권리의 주체가 아니라, 감정의 사용자이자 피고용자이기도 하다. 특히 공공영역에서 발생하는 감정노동은 더 이상 특정 직업군에 국한되지 않고, 모든 시민이 겪는 일상적 경험이 되었다. 그러나 이 감정노동이 지속적으로 왜곡되거나 강요될 경우, 시민의 정신건강뿐 아니라 민주주의의 근간 역시 위협받게 된다. 이제 우리는 감정노동을 단지 노동의 한 형태로서가 아니라, 정치적 권리로서의 '감정의 주권(emotional sovereignty)' 관점에서 재인식할 필요가 있다.

1. 감정노동의 확장과 구조적 성격

감정노동(emotional labor)은 원래 Hochschild(1983)가 항공 승무원의 사례를 통해 정의한 개념으로, 타인의 감정을 조절하기 위해 자신의 감정을 억제하거나 조작하는 노동 형태를 뜻한다. 그러나 이 개념은 오늘날 서비스 직종을 넘어, 온라인 커뮤니케이션, 지역 커뮤니티, 학교, 가정, 정치적 대화 등 거의 모든 사회적 상호작용으로 확장되었다.

특히 공적 책임이 강조되는 직종(교사, 간호사, 공무원 등)이나, 성별화된 감정 기대가 강한 상황(여성, 청소년, 노인, 사회적 약자)에서 감정노동은 구조적 불균형 속에서 시민을 침묵하게 만들고, 정서적 소진을 초래한다. 이로 인해 시민은 자율적 감정 표현 능력을 상실하고, 과잉된 ‘감정 규율’ 속에서 자기 검열과 무력감에 빠지게 된다.

2. 감정 규율의 정치성과 위계성

감정노동이 문제가 되는 이유는 단지 피로감 때문이 아니라, 그것이 감정 표현의 자유를 제한하는 정치적 규율 장치로 작동하기 때문이다. 누구의 감정은 허용되고, 누구의 감정은 억제되어야 하는지에 대한 사회적 규범은 감정의 위계를 형성하고, 이는 시민의 감정 주권을 침식시킨다. 예컨대 여성의 분노, 청년의 좌절, 사회적 약자의 공포는 종종 과장되거나 감정적이라는 이유로 무시되거나 비하된다. 반면 기득권의 냉소, 무관심, 조롱은 중립적 혹은 이성적 태도로 정당화된다. 이러한 감정 위계는 시민의 감정 표현을 위축시키며, 감정적 표현 그 자체를 ‘문제적’으로 낙인찍는 메커니즘으로 작동한다.

3. 감정의 주권이란 무엇인가

‘감정의 주권(emotional sovereignty) ’이란, 시민이 자신의 감정을 외부의 규율 없이 자유롭게 느끼고, 표현하고, 사회적으로 인정받을 권리를 의미한다. 이는 단순한 심리적 자기결정이 아니라, 감정이 공공성 안에서 정치적으로 존중받고 작동할 수 있어야 한다는 요구이다.

심리학자이자 작가인 베서니 웹스터(Bethany Webster)는 '개인 주권(personal sovereignty)'의 요소 중 하나로 감정적 자율성을 언급하며, 이는 자신의 감정을 스스로 책임지고 외부의 승인 없이도 내면의 권위를 인정하는 것을 의미한다고 설명한다. 이러한 관점은 감정 주권을 단순한 감정 통제가 아닌, 시민의 감정에 대한 정치적·심리적 자기 권한의 문제로 확장시키는 데 기여한다.

감정의 주권이 보장된 사회는 특정 감정(예: 분노, 슬픔, 고통)이 비정상으로 간주되지 않으며, 타인의 감정에 대한 제도적, 문화적 응답이 가능해진다. 이는 시민 개개인의 심리적 건강뿐 아니라, 민주주의의 감정적 기반을 회복하는 핵심 기제로 작용한다.

4. 감정 주권 회복을 위한 실천 방향

감정 주권을 회복하기 위해서는 제도적·문화적 차원의 접근이 필요하다. 제도적으로는 감정노동에 대한 사회적 보상체계 강화, 감정 표현권 보호를 위한 법·제도 정비, 공공기관 내 감정 표현과 상담을 위한 안전 공간 마련 등이 요구된다. 문화적으로는 ‘감정은 비이성적’이라는 편견에서 벗어나, 감정이야말로 민주주의의 감각적 토대라는 인식 전환이 필요하다. 시민 교육, 언론 보도, 예술 활동 등 다양한 공적 영역에서 감정의 정당성이 복원되고, 억눌린 감정이 사회적으로 소통될 수 있는 장치가 마련되어야 한다.

5. 북유럽 국가들의 실천 사례 – 감정 주권의 제도화 가능성

감정 주권의 회복은 추상적 권리 주장이 아니라 구체적인 정책과 제도, 문화 실천을 통해 구현될 수 있다. 이 점에서 북유럽 국가들의 접근은 중요한 참고가 된다. 스웨덴, 노르웨이, 덴마크 등은 노동권, 복지, 교육, 공공 커뮤니케이션 등 다층적 영역에서 감정 표현과 감정노동의 문제를 제도화하고 있다.

첫째, 노동환경 측면에서 스웨덴 노동환경청(SWEA)은 감정노동을 포함한 '심리사회적 리스크(psychosocial risk)'를 사업주의 관리 책임 범주에 포함시켰고, 노르웨이 역시 공공기관에서 공감과 존중이 포함된 대화 문화를 정서적 안전의 기준으로 명시하고 있다. 이는 감정노동이 단지 직무 스트레스가 아니라 제도적 개입이 필요한 사회적 위험이라는 인식을 보여준다.

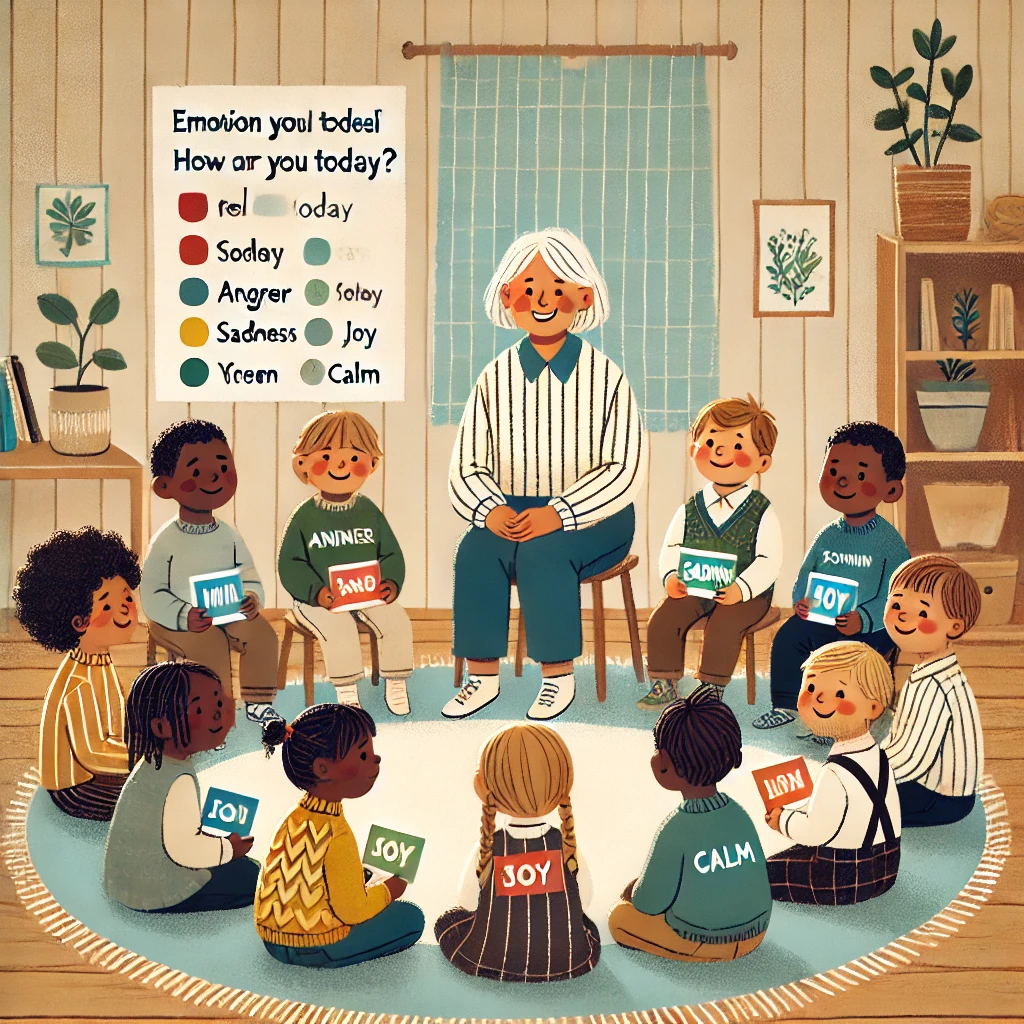

둘째, 교육 분야에서는 핀란드가 대표적이다. 핀란드는 유아기부터 감정 언어 교육(emotion vocabulary education)을 실시하여 아이들이 자신의 감정을 인식하고 말할 수 있도록 훈련한다. 예를 들어, 유치원에서는 매일 아침 '감정 원(circle time)'을 통해 아이들이 "오늘은 어떤 기분이니?"라는 질문에 따라 자신의 감정을 색깔 카드(예: 빨강=화남, 파랑=슬픔, 노랑=기쁨 등등)로 표현하고 이유를 설명하는 활동을 한다. 교사는 아이의 말을 끊지 않고, 감정의 맥락을 함께 되짚어주며 공감하는 언어로 반응한다.

또한 "친구가 슬퍼할 때 우리는 어떻게 해야 할까?"라는 질문을 통해 감정적 공감을 학습하며, 다양한 감정이 부끄러운 것이 아니라 사회적 관계 속에서 자연스럽게 표현되고 존중받을 수 있다는 점을 일상 속에서 체화하게 한다. 학교는 심리적 안전지대로 설계되며, 교사들은 감정 억압이 아닌 인정과 조절을 지도하는 방식으로 훈련받는다. 이는 감정 표현을 민주주의의 준비된 언어로 만드는 교육적 실험이다.

셋째, 공공영역에서는 감정이 정책 형성의 정당한 요소로 인정된다. 예를 들어 스웨덴 여성부의 '공적 감정 공간 조성 프로젝트'에서는 여성과 이주민의 불안, 분노, 애도의 감정들이 '사회적 데이터'로 간주되어 정책 피드백으로 활용되었다. 이는 감정이야말로 현실을 재구성하는 정치적 자원이 될 수 있음을 보여준다.

이러한 사례들은 감정 주권이 문화나 인권 담론에 머무르지 않고, 제도적 설계와 정책 언어의 일부로 실현될 수 있음을 시사한다. 한국 사회 역시 감정 표현과 감정노동에 대한 공적 책임과 교육적 실천을 강화함으로써, 감정 민주주의의 토대를 마련해 나가야 할 시점이라 본다.

참고 문헌

- Hochschild, A. R. (1983). The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. University of California Press.

- Weeks, K. (2011). The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries. Duke University Press.

- Ahmed, S. (2014). The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh University Press.

- Jung, H. Y., & Kim, Y. J. (2020). Emotional inequality and labor politics in Korea. Korean Journal of Social Critique, 25(3), 45–72.

블로그에 게재한 모든 글은 글쓴이의 주관적 견해가 반영된 글이니 이 점 참고해 주시길 바랍니다.

'세상' 카테고리의 다른 글

| 2024년과 이듬해 봄까지, 시민 감정의 기록 (5) | 2025.04.25 |

|---|---|

| 느낌과 말의 힘 : 공감과 감정 회복력의 민주적 가치-Emotional Resilience (6) | 2025.04.23 |

| 알고리즘 너머의 소통을 위하여: Emotional Literacy (6) | 2025.04.19 |

| 토닥~ 토닥: 신뢰와 공동체 회복 (8) | 2025.04.17 |

| Political Polarization: 분열과 혐오로 얻는 것은? (6) | 2025.04.15 |